パートナーであるBlue Field StrategiesニュースレターThe Signal #11に下記を寄稿しました。

少し前、海部は「オンデマンド労働」に関するレポートを書きました。これが話題になっている直接の引き金は、ご存知ウーバーの「運転手側」の事情ですが、実はその裏にはアメリカ社会の「人と仕事」の仕組みに関する大きな時代の変化があります。製造業中心時代の「一日8時間・常時雇用・オフィスに通勤」というスタイルでカバーできない部分があまりに大きくなっているのです。こうした流れの中、労働だけでなく、教育や採用など、いろいろなレベルでさまざまな取組が行われています。

メツラーも、現在教鞭をとっているUCバークレーHaasビジネススクールの日本に関する授業において労働に関するトレンドを取り上げます。さらに、ジャパン・ソサエティにおいても、このテーマに関する公開イベントを開催する予定です。(5月半ばを予定、詳細は後ほどお知らせします。)

一方、住まいや都市についても、大きな変化が訪れています。ウーバーが流行した背景にある「利用者側」の事情とは、アメリカの都市回帰・脱自動車社会の一つの先端的な現象で、「個人で自動車を保有+郊外の大きな家に住んで自動車で生活」とういライフスタイルが少しずつ崩れてきている、ということです。こうした時代の流れに合わせて、連邦運輸省では「スマート・シティ・チャレンジ」をすすめており、今月その最終選考に残った7都市が発表されました。

オンデマンド・サービスのもう一つの雄であるエアビーアンドビーは、家をホテルのように貸し出してシェアするサービスですが、それどころではなく、さらに進んだシェアリング・サービスがついに出現。Roamという「Co-living」サービスで、一ヶ月1600ドル払って、世界中の人たちと住まいをシェアしましょう、という究極の(一時流行した用語でいうと)「ノマド」生活を目指すサービスです。ただし、現在のところ稼働しているのはまだ3ヶ所ぐらいのようです。(写真はRoamサイトより)

その背景には、サンフランシスコの生活コストがバカ高くなっているということがあります。(下図)2011年以来、毎年3%ずつ上がっているということで、2011年に1ドルで買えたものが今は1.16ドル払わないといけないことになります。最近はガソリンや衣類は下がっているのに、住居費・食費などが上がっているのでこの結果。一時は世界に冠たる「モノが高い国」だった日本に行くと、最近はやたらになんでも安く見えます。特に食べ物は、質に対してあんなに安いのはどう考えても変だろうと思うぐらいです。

その「変」な原因の一端が外食産業の賃金の安さと言われており、これがまた日本の「人と仕事」の問題で、最初の話題に戻る・・というループにはいってしまいそうなので、本日はここまでといたします。

- Michi

Friends,

It’s been a momentous few weeks. We wrapped up our work for Japan’s NICT. Jon’s Haas telecom and media (and Internet, and sharing) class in the evening MBA program has come to a close. As always, March was a flurry of deadlines and events, and now it’s on to the spring season.

Our post on corporate venture capital - CVCs, don’t go wobbly! - got a response. But, we’ll stand by it - now is the time when CVCs can get some real value for their investment / NRE dollars.

We’ve been looking at the theme of people, and cities. Michi published a paper on the 1099 economy. Having done so last summer, Jon will look at labor trends in his upcoming Japan class at Haas, and will organize a panel on the theme for the Japan Society. (Most likely for the week of May 16. Stay tuned.) We also saw some interesting experiments aimed at the nexus of people, cities, and quality of life, such as DoT down-selecting 7 candidates for its Smart City Challenge.

And then there’s Roam. Kim Mai Cutler, who has tenaciously beaten the drum on the subject of housing and quality of life in the Bay Area, announced she was quitting the Bay Area for an experiment in co-living, namely the aforementioned Roam. Housing for tech nomads? To Certainly it could work for remote coders / concierges, and just those who want to explore the world without cutting the employment tether.

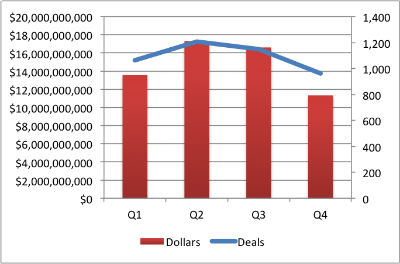

Backdrop: the cost of living in the San Francisco has increased 3% year on year since 2011. What was a dollar in 2011 is $1.16 now. The Bureau of Labor Statistics notes that energy and apparel prices in San Francisco have dropped, the former at about the same rate that “shelter” costs have increased. So if energy (gas) and shelter net each other out, then the overall upward pull would likely be in food and other staples. Certainly one feels this at restaurants, or when buying a cup of coffee, increases in the cost of which became a subject in 2011.

March showers have brought April flowers. It’s spring in the Bay Area. Come see us.

- Jon